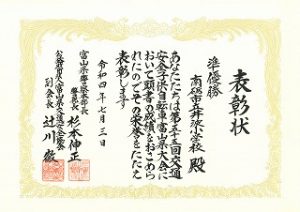

第55回 交通安全子供自転車大会富山県大会 準優勝

7月3日(日)、富山県運転教育センターで、「第55回 交通安全子供自転車大会」が開催され、井波小学校は準優勝という見事な成績を収めました。県内の各警察署が管轄する小学校14チームが出場し、井波小学校は南砺市(南砺署管轄)を代表して出場しました。

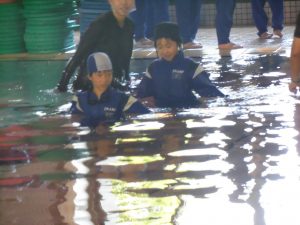

子供たちはこれまで毎日、実技と学科の練習に取り組み、当日はその成果を発揮しようという意気込みで自信をもって臨みました。全てが、地道な練習の賜物です。

今回、指導担当した教員は、なんとか練習時間を生み出し、熱心に指導してくれました。また、南砺警察署・南砺市交通安全協会の方々のご支援、保護者の方々の応援もいただきました。

多くの方々に感謝したいと思います。ありがとうございました。